Membangun sebuah organisasi masyarakat sipil bukan sekadar menyusun program dan mencapai target teknis semata, melainkan tentang bagaimana manusia-manusia di dalamnya saling terhubung. Melalui pertemuan tahunan di Makassar bersama Seventythree Foundation, Cita Tanah Mahardika (CTM) menyadari bahwa kesehatan emosional adalah fondasi dari keadilan sosial. Tulisan ini akan berupaya untuk merefleksikan kembali perjalanan kami dalam mengenali diri, memproses trauma, dan mengupayakan ruang tumbuh yang lebih manusiawi dalam menjalin relasi dalam organisasi.

Organisasi yang sehat adalah organisasi yang senantiasa selalu merefleksikan gerakannya tanpa mengabaikan harapan subjektif para pegiatnya. Berangkat dari praktik mendengarkan perasaan dan refleksi individu hingga upaya mendalam untuk mengurus trauma organisasi, kami mulai menyadari bahwa hubungan internal yang sehat adalah fondasi yang utama dalam memperkuat relasi kami dengan komunitas lain.

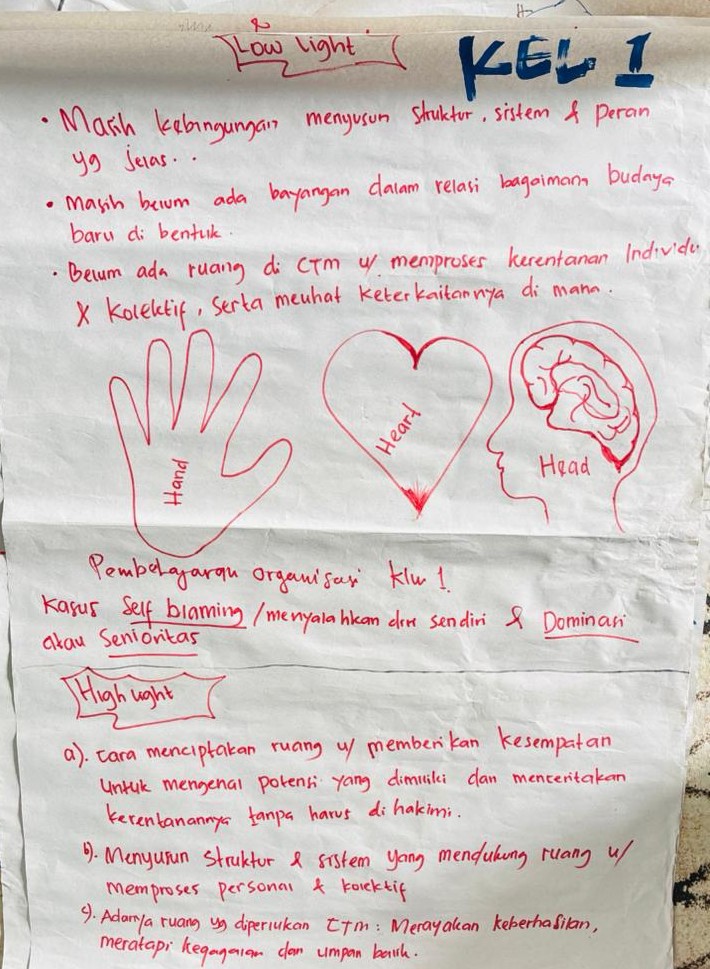

Organizational learning (pembelajaran organisasi) kita dudukkan sebagai salah satu metode untuk mengenal lebih dalam bentuk-bentuk praktik dehumanisasi yang pernah kita terima atau bahkan melakukannya. Proses pembelajaran tersebut dimulai sejak april hingga November 2025 secara online dan pertemuan akhir secara offline pada bulan Desember. Proses pembelajaran organisasi ini difasilitasi langsung oleh Maria Latumahina sebagai bagian dari Seventythree Foundation.

Harapannya, proses Organizational learning akan membantu kita dalam melihat dan merumuskan bersama suatu tindakan serta ruang aman bagi individu-individu. Baik itu dalam mengembangkan diri, menumbuhkan potensi, dan berelasi secara sehat dan jujur di tengah organisasi.

Dengan begitu, organisasi akan tumbuh menjadi suatu ruang aman dan penuh energi sebagaimana cerminan dari para individu di dalamnya. Menjadikan organisasi sebagai wadah untuk membangun kekuatan orang-orang biasa, menyatukan perspektif yang berbeda, dan mewujud menjadi pemahaman bersama tentang budaya berelasi dan berorganisasi yang membentuk dasar tindakan secara kolektif.

Ruang aman dan nyaman merupakan suatu bentuk kebutuhan manusia dalam menjalin relasi antar satu dengan yang lainnya. Sehingga tujuan dari proses belajar tersebut adalah bagaimana menciptakan tempat dalam berelasi, bekerja dan belajar dalam organisasi. Membangun hubungan yang aman dan nyaman bukan sekadar tentang kenyamanan emosional semata. Ia adalah upaya sadar untuk merefleksikan dan membongkar pola-pola kekerasan sistemik dan menggantinya dengan pondasi keberpihakan, empati, dan batasan yang sehat.

Di tengah dunia yang menuntut kita untuk terus berlari dan bersaing, menciptakan relasi yang “aman” berarti menyediakan tempat berteduh di mana kerentanan tidak dianggap sebagai kelemahan, melainkan sebagai jembatan menuju relasi sosial yang lebih sehat. Dalam proses pembelajaran organisasi ini terdapat beberapa tema dan isu yang muncul dari kekhawatiran-kekhawatiran dan pengalaman traumatik individu dalam perjalanan hidupnya. Isu-isu ini juga beririsan dengan kendala dan tantangan individu dalam mengembangkan potensi diri dan membangun relasi interpersonal yang sehat dalam berorganisasi. Termasuk menjalankan peran dan tanggung jawab dalam struktur organisasi. Beberapa isu yang dimaksud di antaranya adalah inferioritas, stereotip, stigmatisasi, patriarki, sikap submisif (kepatuhan), dominasi atau otoritas berlebih, hingga persoalan minimnya empati atau ketidakpedulian.

Berdasarkan refleksi pegiat, sebagian besar pengalaman atas isu tersebut bukan dibentuk atas keinginan diri sendiri, melainkan buah pahit dari pengalaman yang meretang jauh ke belakang. Sebagian besar dipengaruhi oleh sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling membentuk lalu mengkristal menjadi ketidakadilan dan ketidakberdayaan. Pengalaman-pengalaman ini justru banyak dialami dalam ruang yang seharusnya jadi ruang aman untuk pertumbuhan dan perkembangan individu maupun kolektif: rumah, kampung, lembaga pendidikan, organisasi pelajar dan kemahasiswaan, hingga organisasi masyarakat sipil.

Ironisnya, isu-isu ini jarang dibicarakan bersama dalam berorganisasi dan pada akhirnya tidak pernah diurus dan dikelola dengan baik. Dampaknya, pengalaman traumatis ini menjadi energi negatif yang terus membayangi individu hingga menginjak usia dewasa.

Inferioritas yang dipupuk di keluarga, sekolah, maupun dalam organisasi menyebabkan individu rentan secara emosional, kerap menyalahkan diri sendiri, tidak mengenali potensi diri, dan mengalami gangguan dalam membangun komunikasi. Pengalaman ini diidentifikasi oleh pegiat sebagai akibat atas tiadanya ruang untuk kesalahan dan kesempatan untuk belajar dari kesalahan. Sementara stereotip dan stigmatisasi berdampak pada produktivitas individu, membuat tembok yang tebal terhadap lawan jenis dalam berinteraksi, menimbulkan sikap pasif, dan perasaan takut salah dalam pengambilan keputusan. Kasus ini juga punya kaitan erat pada efektivitas kerja dalam organisasi. Tiga isu ini sama-sama berdampak kuat pada menurunnya kepercayaan diri individu dan memengaruhi relasi dalam organisasi.

Dalam pembelajaran ini, satu isu lain terkait relasi interpersonal adalah persoalan empati atau menguatnya sikap apatis atas kondisi emosional antar pegiat. Dalam mengupayakan suatu ruang yang nyaman dan aman, kami di CTM telah menerapkan suatu metode check in atau mendengar perasaan setiap pegiat dalam tiap-tiap pertemuan internalnya. Dalam penerapannya, metode check in dirasa cukup membantu dalam menghargai kondisi emosional yang dialami tiap individu. Namun upaya-upaya ini bukan tanpa tantangan sama sekali. Karena keterbatasannya dan sifatnya temporal (perasaan sebulan terakhir), terkadang pengalaman – pengalaman yang membentuk individu dalam berelasi, baik secara personal dan berkomunitas, masih belum mampu diproses.

Emosi yang dikeluarkan kerap menguap dan jarang menghadirkan tindakan atau solusi yang dibutuhkan untuk menciptakan budaya baru dalam berelasi, sehingga budaya lama perlu di bongkar dengan menggunakan alat yang tentunya berbeda dengan sebelumnya. Dengan kata lain kita bisa membongkar sistem nilai dan cara pandang antar satu dengan yang lain, yang berkaitan dengan status sosial, jender, jenis kelamin, dan agama. Dengan terbongkarnya budaya lama dibutuhkan suatu sistem dan mekanisme untuk mengatur/menata relasi baru yang lebih setara.

Upaya mengurus trauma ini tidak dapat dipikul secara personal atau terisolasi, melainkan harus diproses sebagai kerja kolektif yang menuntut keberanian untuk menyeimbangkan relasi kuasa. Proses ini mengajak mereka yang merasa inferior untuk percaya diri dan berdaya menaikkan posisinya, sementara yang berada di posisi superior bersedia menurunkan ego dan dominasinya agar dapat bertemu di titik tengah yang setara. Hal ini menjadi penting karena seringkali empati memudar menjadi sikap apatis akibat mekanisme organisasi yang belum mampu mengelola emosi negatif secara tuntas, sehingga perasaan yang diungkapkan hanya menguap tanpa tindak lanjut yang nyata. Untuk itu, kita perlu membongkar sistem nilai lama yang berakar pada sekat status sosial, gender, hingga agama dengan menggunakan ‘alat’ baru yang lebih terbuka dan bisa saling merangkul tanpa terkecuali. Dengan meruntuhkan budaya lama yang timpang, kita membuka jalan bagi lahirnya sebuah sistem dan mekanisme relasi baru—sebuah budaya di mana cara pandang dan praktik sosial kita benar-benar mencerminkan keadilan dan kesetaraan yang transformatif

Kesadaran dalam sebuah proses yang memanusiakan dan menghargai humanity mengantarkan kita pada pemahaman bahwa “semua manusia bisa berubah”. Mendudukkan bahwa setiap suara dan pendapat itu bernilai. Hingga membentuk suatu sistem nilai atau cara pandang baru dimana rasa kepedulian menjadi dasar dalam perilaku keseharian kita. Dalam bahasa Makassar konjo sering di sebut dengan istilah ia kana ia gauk. Kana yang berarti kata dan Gauk yang berarti perbuatan. Yang secara filosofis bermakna keselarasan antara perkataan dan perbuatan.

Dalam pandangan Paulo Freire, Dialog yang sejati harus didasari oleh kasih sayang, kerendahan hati, dan kepercayaan. Tanpa unsur-unsur ini, komunikasi hanya sekedar menjadi alat kontrol, bukan pembebasan. dialog bukan hanya sekadar pertukaran kata, ia adalah sebuah metode dasar yang memungkinkan manusia untuk bersama-sama merekonstruksi pengetahuan dan memperjuangkan kebebasan dari struktur yang menindas. Melalui dialog, individu saling berbagi perspektif untuk “menamai” (mendefinisikan) atau memahami kempleksitas realita dan dinamika yang sedang di alami. Proses kolektif membantu mengenali akar penyebab penindasan sosial, politik, dan ekonomi yang sebelumnya mungkin tidak disadari.

Dialog memicu pemikiran kritis yang melihat realitas sebagai sesuatu yang dinamis dan dapat diubah. Hal ini mendorong transisi dari kesadaran naif ke kesadaran kritis, di mana individu merasa berdaya untuk mengambil tindakan nyata guna mengubah kondisi hidup mereka. Dialog adalah inti dari pendidikan yang membebaskan, menuntut kerendahan hati, kepercayaan, dan cinta kasih terhadap sesama manusia. Pembebasan bersama tujuannya adalah memulihkan martabat kemanusiaan bagi kaum tertindas maupun penindas yang mengarah pada penciptaan “manusia baru” yang tidak lagi menjadi penindas atau tertindas.

Dengan menumbuhkan niat dan kesadaran kritis, kita akan melahirkan sebuah aksi yang akan terus bergerak menciptakan kebiasaan yang bermakna. Dibarengi dengan upaya reflektif, kebiasaan itu kelak menciptakan sebuah identitas bagi individu hingga organisasi.

Dari proses pembelajaran organisasi tersebut kami belajar bahwa perubahan besar akan dirangkai dari perubahan sederhana dan kecil, seperti bagaimana menjalin suatu relasi secara aman dan nyaman dalam sistem organisasi. Dan Kami sadar bahwa perubahan nyata berangkat dengan keputusan-keputusan kecil dan jujur.