Suku Bajo barangkali cukup sering ditampilkan sebagai nelayan dan penyelam ulung yang punya keunggulan di atas rata-rata dalam mengarungi laut dan mampu menyambung hidup banyak generasi di atasnya. Tetapi sepertinya saat ini beberapa di antara mereka mulai melihat segalanya akan menjadi sulit di masa depan. “Saya mengajari anak saya, jangan ikuti hidupku. Saya bilang padanya, mungkin kamu bisa bekerja di kantor. Mungkin jadi dokter, guru. Jangan jadi nelayan, hidup susah,” ucap Kundang, salah seorang nelayan Bajo di Sulawesi Tenggara.[1]

Kutipan di atas menunjukkan adanya rasa pesimis yang kuat atas laut. Sayangnya, itu datang dari orang-orang yang bermain, tumbuh, dan hidup di atasnya: orang-orang Bajo. Jelas itu bukan kabar gembira. Tulisan ini digerakkan dari situasi yang menggelisahkan tersebut. Situasi yang disajikan dengan visualisasi yang apik sekaligus getir dalam film dokumenter pendek karya seorang mahasiswi fotografi asal Jerman, Rita Hencke.[2]

Salt in Their Veins: Menangkap Emosi yang Dialami Orang-Orang Bajo

Komunitas Bajo yang tersebar di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Filipina dan Indonesia, ialah komunitas pengembara lautan yang cukup populer di dunia. Moyang mereka sudah terhubung dengan laut begitu lama. Kemampuan dalam menangkap ikan dan menyelam dengan cara mereka sendiri tidak perlu diragukan lagi. Garam sudah larut di dalam urat nadi mereka. Itu diungkapkan sebagai judul film dokumenter ini: Salt in Their Veins (2025).

Dokumenter—yang direkomendasikan di beranda YouTube yang akhirnya saya tonton—ini memperlihatkan beberapa adegan di awal film yang menggambarkan kedekatan dan hubungan yang erat antara nelayan-nelayan Bajo di Sulawesi Tenggara dengan laut tempat mereka hidup.

“ … Dulu, ibu saya, memberikan plasenta (ari-ari) saya pada laut,” ungkap Kundang yang bertutur dalam Bahasa Inggris di dokumenter itu. “Hadiah untuk samudera,” sambungnya.

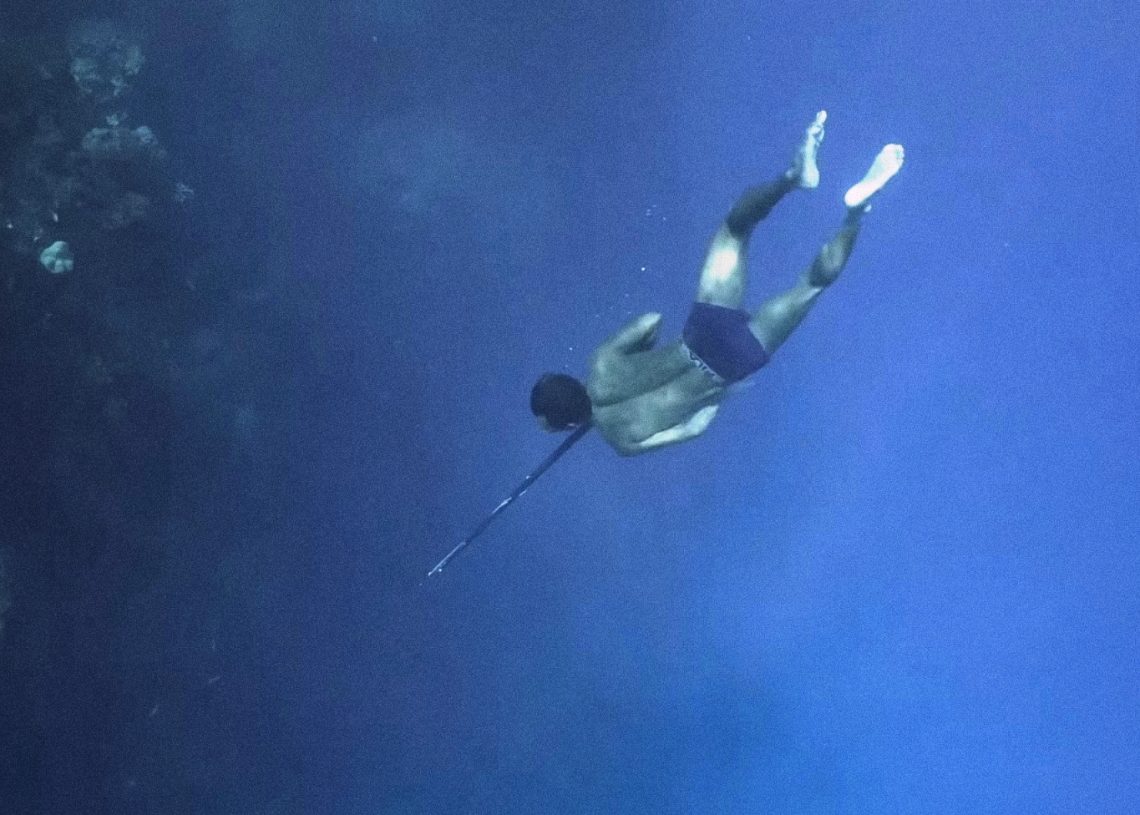

Film berdurasi 16 menit ini juga memberikan beberapa gambaran tentang cara hidup Suku Bajo. Mereka menangkap ikan dengan peralatan dan teknologi tradisional. Mereka menyelam tanpa alat snorkeling canggih, tanpa tabung oksigen, sirip renang atau kaki katak, dan hanya menggunakan kaca mata selam yang bingkainya berbahan dasar kayu. Mereka juga dianugerahi kekuatan untuk bernapas lebih lama kala berburu ikan di kedalaman laut yang biru pekat.

“Satu kano, satu tombak, jaring, dan pancing. Sudah cukup untuk hidup, karena hidup yang sederhana,” tuturan Kundang yang membuka film ini.

Seorang nelayan Bajo terekam tengah bernostalgia. Ketika ia masih belia, ia bisa menyelam dan banyak bermain di sana. Dulu orang-orang Bajo bisa memburu dan menangkap banyak ikan-ikan untuk sekadar dikonsumsi. Dahulu sepertinya semua tampak berjalan baik.

Namun, di paruh kedua film ini, mulailah ditampilkan pembalikan dari semuanya. Mereka kini harus menyelam makin dalam dan lebih dalam lagi untuk memperoleh tangkapan yang tak begitu banyak.

“Ketika saya masih muda, saya sering menyelam untuk menangkap ikan. Saat saya turun, saya melihat banyak, banyak, banyak sekali ikan. Sekarang, ikan-ikan semakin jauh ke dalam. Sekarang, itu tidak mudah,” ungkap seorang penyelam Bajo lainnya, Pondang.

Ironinya, ikan menjadi komoditas yang terus dikejar tanpa jeda dalam jumlah yang besar. “Just fish, fish, fish, and fish,” tutur Pondang menggambarkan intensnya penangkapan ikan. Masuknya kapal bertonase besar yang datang dari luar dengan mesin bermotor besar dan alat tangkap yang juga berjaring besar, membuat keadaan mulai berubah. Sumber penghidupan utama ini terasa kian berkurang dan sulit diperoleh di kala kebutuhan ekonomi juga meningkat. Mereka bersaing secara langsung dengan peralatan modern ini. “Kapal besar, mereka mengambil semua ikan. Tak banyak ikan untuk setiap orang saat ini,” tutur nelayan setempat.

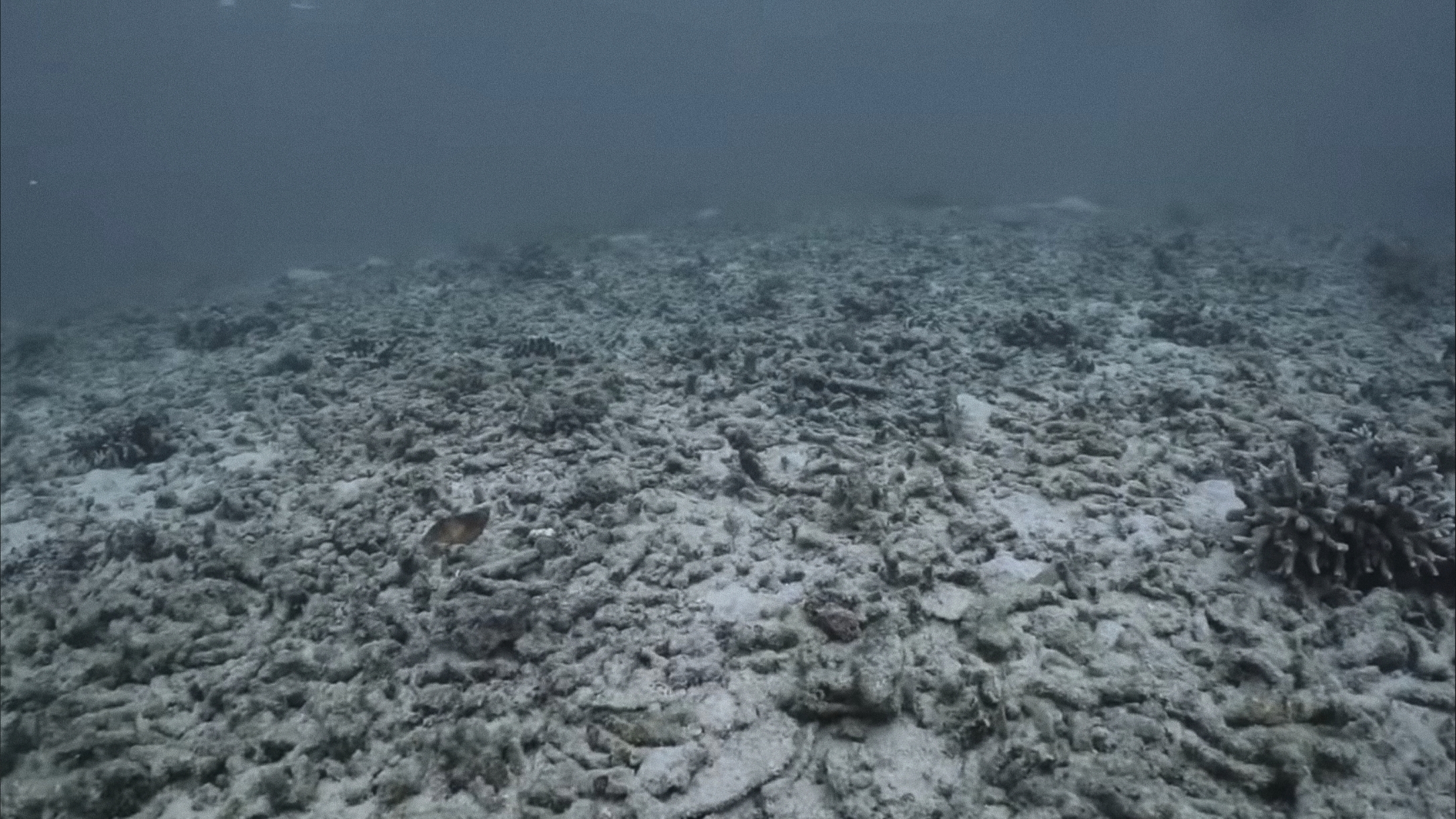

Cara-cara tangkap yang jauh berbeda dari kebudayaan mereka selama ini juga mulai masuk di tengah keterdesakan: penggunaan racun potasium/kalium sianida dan dinamit. Cara ini ditempuh karena menawarkan beberapa hal, mudah untuk mendapat ikan dan tentu saja menguntungkan secara ekonomi. Tetapi memberi dampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan di bawah air dan manusia yang bergantung padanya.

“ … Kadang-kadang kami makan, kadang-kadang kami tidak makan,” ungkap salah seorang nelayan yang terpaksa mengambil cara ekstrim ini untuk bertahan hidup.

Dalam beberapa adegan di film ini, Rita Hencke ikut melakukan penyelaman dan sempat menyorot dasar laut serta memotret terumbu karang yang telah rusak. Ekosistem tempat ikan bertumbuh semakin berkurang dan akan berimbas pada nelayan yang semakin jauh menjelajah untuk menemukannya.

Mereka menyadari bahwa cara ini sangatlah tidak tradisional. Sangat bertentangan dengan kepercayaan dan kebudayaan maritim moyang mereka. “I think, the spirit in the sea, they’re very angry,” ungkap seorang Bajo yang cukup muda. Ia menganggap orang-orang sudah tidak peduli dengan laut.

Ketika dahulu orang Bajo sering memancing dan berburu di laut yang mengikutsertakan anak-anak mereka, saat ini, dengan dinamit, beberapa di antara mereka mulai terpisahkan dalam proses perburuan. Anak-anak tidak dibiarkan ikut melaut, sebab cara tangkap yang satu ini jelas-jelas membahayakan nyawa.

“Kalau saya punya kehidupan lain, saya akan melupakan cara tangkap yang memakai dinamit … Tapi kalau saya berhenti sekarang, itu buruk untuk keluarga saya,” ungkap salah seorang nelayan Bajo lainnya.

Dokumenter ini, jelas membeberkan kenyataan saat ini: Orang Bajo yang dulunya riang tapi tegas dalam menjajaki lautan, kini menghadapi situasi yang dilematis dan emosional. Di satu sisi, mereka tetap ingin mempertahankan tradisi leluhur mereka, merawat laut. Tapi di sisi lain, kondisi laut yang jauh berubah karena terus digenjot ekonomi “produktivitas” membuat beberapa di antara mereka terpaksa menggunakan cara cepat yang juga berisiko bagi manusia dan alam itu sendiri.

Sessa Jaki’: Ungkapan Nelayan atas Sulitnya Memperoleh Ikan

Film di atas yang memotret situasi orang Bajo membawa saya kembali mengingat apa yang juga tengah diresahkan nelayan di Pulau Bauluang, Kepulauan Tanakeke, Takalar.

Pada pertengahan 2024 lalu, saya dan sejumlah teman berkesempatan ke sana. Kami sedang memulai suatu sesi belajar dengan melakukan riset awal menggunakan survei mendengar. Keluarga-keluarga nelayan yang kami temui merasa resah sebab semakin sulit memperoleh hasil laut. Dalam pertemuan yang berbeda itu, Orang Bajo yang diceritakan dalam film dokumenter dan Nelayan kecil di Tanakeke, berada dalam situasi yang sama-sama memperihatinkan.

Salah seorang nelayan di Pulau Bauluang, oleh warga lain dianggap sangat ‘lihai’ dan ahli dalam hal memancing ikan maupun cumi-cumi. Kini, ia juga bahkan mulai mengeluhkan sulitnya memperoleh tangkapan ketika kami temui. Dari obrolan dengannya, kami jadi tahu kalau nelayan kerap kali berpikir keras ketika ingin keluar melaut, sebab tanpa membawa pulang tangkapan, itu berarti utang lah yang justru akan bertambah. Ini karena modal yang digunakan untuk keluar melaut, rata-rata nelayan peroleh dari pengepul.

Risiko merugi ketika melaut kian tinggi sebab harus keluar kian jauh untuk memperoleh tangkapan ikan yang juga belum tentu menjanjikan. Dalam satu kesempatan melakukan serangkaian FGD[3] pada Mei 2024 lalu, kami berdiskusi dengan bapak-bapak nelayan di Bauluang. Mereka mengungkapkan bahwa orang-orang sudah semakin jauh untuk melaut sejak awal 2010-an hingga diskusi tersebut dilakukan. Para nelayan harus keluar setidaknya 5-10 mil untuk beroperasi. Namun perubahan jarak tangkap hingga 5 mil dari garis pantai dirasakan telah dimulai sejak dekade 90-an berdasarkan memori mereka.

Pada tahun 1960-1980-an jumlah ikan masih banyak jumlah dan ragamnya serta cenderung masih mudah ditemukan. Pengurangan mulai dirasakan pada dekade 90-an. Menurut bapak-bapak, pada dekade ini sudah mulai terasa dampak aktivitas pengeboman yang sebenarnya sudah berlangsung sejak tahun 80-an, begitu pula penggunaan pukat besar atau dalam sebutan mereka parere’.

Sejak tahun 2000-an hingga saat ini jumlah ikan dirasakan semakin berkurang dan semakin sulit ditemukan. Beberapa bapak-bapak bahkan sudah meragukan laut sebagai sumber penghidupannya. Salah seorang nelayan yang kami temui, kini secara sadar meragukan kalau anak cucunya dapat hidup secara cukup dengan hanya mengandalkan laut dalam beberapa tahun mendatang. Hal ini didasari masih berlangsungnya cara tangkap yang ekstrim di perairan Kepulauan Tanakeke hingga saat ini, di samping karena perubahan-perubahan cuaca yang dianggap kian tak tentu.

Dalam beberapa kali kesempatan berkunjung, kami mendengar sendiri letupan-letupan bom ikan yang kedengarannya tak jauh dari pulau. Menurut warga setempat, itu dilakukan oleh nelayan-nelayan dari luar atau pulau lain. Suatu waktu kami juga menjumpai kapal trawl tengah beroperasi dalam perjalanan ke pulau. Kapal itu mampu menjaring hingga ikan-ikan kecil sekalipun. Dalam diskusi yang kami lakukan, warga yang sejauh ini masih menggunakan cara-cara tangkap sederhana, merasa tak punya daya untuk mencegah semuanya terus terjadi.

Kebijakan Perikanan Indonesia di Masa Lalu

Keadaan yang dialami oleh nelayan-nelayan kecil-tradisional saat ini, dan juga persoalan tata kelola laut hari ini, sepertinya memang tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan perikanan dan kelautan di masa lalu. Sejak dibukanya keran investasi asing melalui UU Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 oleh pemerintahan Orde Baru yang dikomandoi Soeharto, dimulailah suatu model pembangunan yang kelak mengubah wajah laut Indonesia.

Orde Baru identik dengan revolusi hijau. Pemerintahan ini mengikuti tren global yang mendorong produktivitas tinggi di sektor-sektor penghidupan yang penting. Di daratan, swasembada beras didorong untuk menggenjot produktivitas yang tinggi di sektor pertanian. Melalui itu, perluasan dan modernisasi sistem pertanian segera dilakukan. Puncak produktivitas tertinggi pertanian diraih pada 1984, namun setelahnya kembali anjlok karena sejumlah permasalahan. Nyatanya, swasembada beras yang didukung pinjaman asing melalui berbagai program—yang terpusat dan militeristik—ini semakin melebarkan kesenjangan sosial, sebab tidak semua orang dapat mengakses tanah dan teknologi (Rifqi, 2023). Ini adalah persoalan agraria yang tak kunjung usai.

Di lautan, pemerintahan Orde Baru melihatnya sebagai sumber daya alam yang melimpah dan bersifat ‘terbuka’ untuk digarap seproduktif mungkin, seeksploitatif mungkin. Lautan biru, meski konteksnya berbeda, itu juga tak lepas dari ide besar swasembada pangan dan revolusi hijau.

Dalam penelusuran Bailey (1988), Direktorat Jenderal Perikanan RI merupakan aktor kunci era itu terutama dalam kebijakan pembangunan Repelita IV pemerintahan Orde Baru (1983-1988) di sektor perikanan. Saat itu dua per tiga belanja nasional dialokasikan untuk mendorong produktivitas perikanan, baik di sektor perikanan laut, darat, hingga budidaya perikanan. Hal itu terlihat dari ambisinya memodernisasi sektor perikanan dari sisi teknologi dan dorongannya pada ekspor non-migas. Sementara itu, kurang dari 3% yang dialokasikan untuk pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.

Ambisi Dirjen Perikanan pada orientasi ekspor tercermin dari besarnya dukungan serta peran lembaga-lembaga bantuan internasional pada pembangunan perikanan. Lembaga-lembaga ini sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan perikanan di Indonesia. Awal 1970-an, Asian Development Bank (ADB), World Bank (WB), dan pemerintah Jepang telah memberikan pinjaman pendanaan kepada pemerintah Indonesia lebih dari US$13 juta yang mendukung pendirian 4 Parastatal (Badan Usaha Milik Negara) demi mengeksploitasi pasar ekspor tuna.

“Pada pertengahan hingga akhir tahun 1970-an, ADB dan Bank Dunia (WB) memberikan kredit kepada sektor perikanan untuk pembangunan kapal pukat baru, serta untuk perbaikan pelabuhan perikanan, pabrik es, dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk mendukung kapal pukat dan ikan tuna (purseseiners). Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) mendirikan sekolah untuk melatih kapten, mekanik, dan ahli peralatan untuk mendukung perusahaan perikanan padat modal yang berkembang pesat ini. Selama periode 1974-1983, bantuan eksternal sebesar US$207,3 juta diberikan untuk pengembangan perikanan, hampir setengahnya berasal dari ADB. Selain proyek bantuan resmi ini, investor asing (terutama Jepang) menginvestasikan US$64,5 juta untuk mendirikan perusahaan patungan dengan rekanan Indonesia.” (Bailey, 1988)

Bailey juga mencatat bahwa sebelum periode 1960-an, sebagian besar armada tak bermotor dimiliki dan dioperasikan oleh 70% nelayan kecil (perahu layar, perahu dayung, dan alat tangkap sederhana). Era baru pembangunan perikanan tahapannya dimulai pada tahun 1966 yang ditandai dengan beroperasinya teknologi pukat (trawl), yang pertama kali diperkenalkan nelayan Tionghoa di Provinsi Riau yang produksinya dinilai sangat efektif di wilayah operasi Selat Malaka.

Pada 1970-an, purse seine (pukat cincin) mulai muncul sebagai unit penangkapan modern kedua. Sementara dalam kurun waktu 1960-1980 juga telah terjadi peningkatan teknologi yang cukup pesat yang ditandai dengan dimulainya penggunaan mesin tempel. Sejak itu, terbuka peluang lebar bagi pelaku ekonomi dan bisnis lain di luar nelayan tradisional (juga pedagang non-nelayan) untuk bersaing di industri perikanan dan berinvestasi pada dua jenis kapal ini: pukat/trawl dan purse seine.

Pada akhir 1970-an, penggunaan kapal trawl di Selat Malaka dan Pantai Utara Jawa mulai berdampak pada ketersediaan stok sumber daya bagi penghidupan nelayan kecil. Sementara pada 1980, sekitar 266 ribu nelayan yang didominasi nelayan kecil sudah bersaing secara langsung dengan kapal trawl—yang armadanya hanya 2% bersama purse seine dari total armada saat itu.

Pada era Orde Baru ini teknologi modern juga melayani permintaan internasional yang besar terhadap udang demersal. 80% ekspor udang dari Indonesia disumbang oleh kapal trawl pada 1970an, di sisi lain, tangkapan nelayan kecil relatif sedikit yang terserap ke dalam pasar ekspor.

“Selama periode sepuluh tahun 1977 hingga 1986, rata-rata tahunan Pendapatan ekspor dari produk perikanan mencapai lebih dari US$240 juta, dengan udang beku menyumbang sekitar 80 persen dari nilai ini.” (Bailey, 1988)

Aktivitas ini berdampak lebih luas, termasuk pada perairan dangkal. Operasi trawl juga menjaring ikan-ikan yang belum dewasa yang dimanfaatkan sebagai pendapatan sampingan uang bernilai ekonomi terutama untuk kebutuhan pakan ternak.

“… penangkapan ikan di perairan pesisir sering kali menyebabkan hancurnya jaring dan bubu yang dipasang oleh nelayan skala kecil, dan kadang-kadang menyebabkan perahu kecil ditabrak, yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda. Penangkapan ikan di perairan pantai dangkal juga mempunyai dampak buruk terhadap stok ikan. Perairan pesisir menjadi tempat berkembang biaknya banyak spesies ikan yang bernilai komersial. … sejumlah besar ikan yang belum dewasa secara seksual dan berukuran kecil ditangkap.” (Bailey, 1988)

Nelayan kecil merespon situasi ini sebagai ancaman bagi penghidupan keluarga-keluarga nelayan. Mereka meresponnya dan melawan balik dengan menggunakan bom molotov dan senjata lainnya untuk menyasar dan menenggelamkan kapal trawl. Dalam pengakuan Bailey, ia melakukan wawancara terkait ini pada 1981-1982, dan memverifikasi bahwa kekerasan saat itu benar-benar tersebar luas dan serius. Respon pertama pemerintah adalah melakukan pembatasan wilayah operasi kapal trawl di pesisir. Namun upaya ini gagal sebab penegakan hukum yang tidak memadai dan penangkapan udang dan ikan ilegal masih terlalu menarik dan menguntungkan, sehingga konflik dan kekerasan terus berlanjut.

Komoditas ekspor yang juga menguat di era Orde Baru ini adalah perdagangan ikan hidup. Dalam catatan Fougeres (2008), permintaan yang cukup menjanjikan atas ikan hidup di pasar internasional membuat tekanan pada laut kian intens. Hal ini menambah persoalan lain dalam perikanan. Dalam temuannya, permintaan lobster yang besar di pasar telah menghubungkan eksportir di Makassar dan importir di Hongkong sejak 1988 hingga dekade awal 1990-an. Di tapak, jaringan bisnis ekspor ini menyentuh patron-kapten di pulau-pulau yang dapat diakses dan merekrutnya untuk mengamankan pasokan ikan dalam persaingan.

Para penyelam bebas/independen juga direkrut sebagai pekerja dan dilatih untuk penangkapan ikan hidup (lobster hingga ikan karang hidup). Salah satu metode penangkapan yang difasilitasinya adalah penangkapan dengan penggunaan kalium sianida sebagai cara untuk menjaga ikan tetap hidup hingga sampai ke importir. Pada tahun-tahun ini, penangkapan dengan bius ini sudah menjadi lumrah.

Dalam temuan-temuan Fougeres (2008), dijabarkan berbagai macam inovasi teknologi di setiap rantai pasok. Dari bagaimana cara tangkap, menyediakan penampungan yang menjaga ikan tetap hidup, hingga teknologi pengiriman melalui jalur penerbangan ke negara importir. Inovasi-inovasi ini sepertinya tidak beriringan dengan kepedulian pengusaha pada keberlanjutan sumber daya di laut. Sejak itu, cara-cara tangkap ini bahkan berlangsung hingga saat ini.

Dalam tulisan Lukita Grahadyarini di Kompas, ia memaparkan potensi besar ekspor komoditas perikanan hidup Indonesia pada 2024 lalu. Peminat besar komoditas ikan hidup datang dari China, Hong Kong, dan Korea Selatan. Beberapa komoditas perikanan hidup (untuk konsumsi) yang diekspor berdasarkan data KKP adalah kepiting, lobster, kerapu, kekerangan, sidat, siput, dan lainnya. Pada tahun 2023, data ekspor yang tercatat komoditas ini mencapai total nilai USD125.855.122.[4] Tiga jenis perikanan hidup dengan nilai ekspor teratas adalah kepiting, lobster, dan kerapu.

Namun di samping potensi besar itu, disampaikan pula beberapa masalah yang timbul dari hulu ke hilir. Salah satunya adalah terkait dampaknya secara ekologis. Beberapa masalah terkait itu adalah cara penangkapan ikan yang tak ramah lingkungan, terutama penggunaan bius atau kalium sianida. Menurutnya, pengusaha tak seirama dalam menekan cara tangkap ini.

Penutup

Dalam dua komunitas nelayan yang disinggung dalam tulisan ini, kita dapat merefleksikan dan mempelajari beberapa hal: mereka semua mempunyai cara hidup mereka sendiri dan mereka ahli dalam hal itu. Namun pembangunan perikanan membuat mereka terhimpit dan ikut terdampak oleh perikanan modern yang eksploitatif dan cara tangkap yang destruktif. Sekarang, cara hidup mereka yang tradisional juga tengah terancam, dan beberapa di antara mereka mulai terputus dengannya. Hingga dalam situasi itu komunitas ‘terpaksa’ melakukan berbagai cara untuk bertahan dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan.

Kondisi yang dialami oleh nelayan-nelayan kecil-tradisional pada umumnya, berdasarkan studi-studi lampau dan terkini, itu sulit dilepaskan dari peran aktor-aktor pembangunan ekonomi-politik perikanan di masa lalu, bahkan hingga saat ini. Kebijakan ekspor perikanan misalnya, meski menawarkan nilai tinggi, ia belum tentu menyejahterakan mayoritas keluarga nelayan kecil atau nelayan buruh di pesisir, tapi menguntungkan perikanan industri yang padat modal. Sementara itu, dampaknya berada tepat di hadapan mata nelayan-nelayan kecil.

Terkait filmnya, Rita Hencke mampu menampilkan kontradiksi yang dialami orang-orang Bajo dalam 16 menit. Meski dikemas dengan sedikit dramatis, ia tidak berupaya meromantisir kisah Suku Bajo dan mampu menampilkan dengan tulus beberapa situasi yang mereka alami. Dokumenter ini juga secara hati-hati dan tidak terburu-buru untuk memposisikan nelayan yang menggunakan cara destruktif sebagai subjek yang bersalah atau satu-satunya yang harus bertanggungjawab dan didakwa atas kerusakan ekosistem laut. Ia berupaya melihat gambaran besarnya, yang juga terkait dengan beberapa penelitian terdahulu yang sempat disinggung sebelumnya. Salah satu faktor yang mungkin punya pengaruh kuat menyebabkan semua ini terjadi ia tuliskan dalam film:

“Kalium sianida digunakan pada ikan untuk restoran ikan hidup dan perdagangan akuarium. Toksin tersebut memiliki dampak yang menghancurkan terhadap kesehatan terumbu karang.”

Dalam suatu podcast di saluran YouTube Wildsound Festival[5], ke depannya ia tertarik untuk mengeksplor isu ini lebih lanjut dalam bentuk karya investigasi. Ia penasaran apa yang sebenarnya terjadi di semua rantai pasok komoditas ikan, terutama sebelum ikan-ikan tersebut sampai di piring makan restoran-restoran Eropa. Hal ini telah dikaitkannya dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat lokal.

***

Referensi:

Bailey, Conner. “The Political Economy of Marine Fisheries Development in Indonesia.” Indonesia, no. 46, 1988, pp. 25–38. JSTOR, https://doi.org/10.2307/3351043

Fougeres, Dorian. “Old Markets, New Commodities: Aquarian Capitalism in Indonesia” In Taking Southeast Asia to Market: Commodities, Nature, and People in the Neoliberal Age edited by Joseph Nevins and Nancy Lee Peluso, 161-175. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2008. https://doi.org/10.7591/9781501732270-012

Rifqi, Muhammad. “Pencapaian dan Persoalan Swasembada Beras Masa Orde Baru (1984).” Universitas Negeri Semarang, 2023.

Salt in Their Veins (2024) | 16 Menit | Rita Hencke. https://youtube.com/watch?v=xtBwopM8g7U

[1] Dikutip dan diterjemahkan dari film dokumenter Salt in Their Veins. Pada dokumenter ini tidak semua subjek diungkapkan identitasnya.

[2] Rita Hencke punya minat yang tinggi pada dunia ‘penyeleman bebas’. Ia merupakan seorang lulusan Marine & Natural History Photography di Universitas Falmouth, UK. Karya dokumenter ‘Salt in Their Veins’ merupakan proyek/tugas akhir studi forografinya.

[3] FGD ini dilakukan oleh pegiat CTM (Abrisal, Agung, Deni, Saleh, Suher) bersama warga Kampung Beru di Pulau Bauluang untuk mempelajari bersama jejak-jejak perubahan alat tangkap dan kondisi tangkapan di laut berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan ingatan para nelayan di Pulau Bauluang.

[4] BM Lukita Grahadyarini, “Pasar Ekspor Ikan Hidup: Sarat Tantangan tetapi Bergelimang Cuan.” Kompas, 9 September 2024. Link sumber: https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/08/menggarap-peluang-ekspor-ikan-hidup

[5] Wilsound Festival, EP.1304 – Filmmaker Rita Hencke (Salt in Their Veins). https://youtube.com/watch?v=-gd8krAD1CU