Malam itu (26/9/2024), sejumlah mahasiswa berkumpul dalam sebuah kegiatan bertajuk “Nonton Bareng dan Refleksi: A Taxi Driver” yang berlangsung di warkop Mau.co. Lebih dari 50 orang peserta, sebagian besar peserta yang hadir adalah angkatan muda, namun beberapa alumni juga turut hadir untuk meramaikan. Kegiatan ini dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama (HMPS) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) bekerjasama dengan Cita Tanah Mahardika—sebagai fasilitator dalam acara diskusi film.

Meski telah dirilis sejak tujuh tahun silam, tepatnya pada tahun 2017, A Taxi Driver masih relevan untuk ditonton saat ini, terutama oleh kalangan pemuda. Film besutan Jang Hoon ini dikemas sebagai film sejarah yang di dalamnya ada banyak drama dan intrik politik, juga aksi-aksi pemberontakan mahasiswa dan warga sipil dalam setting Korea Selatan di Gwangju pada 1980-an silam.

Setelah pemutaran film, salah seorang panitia menyinggung sedikit bahwa film ini memotret upaya seorang sopir taksi dan rekan-rekannya mengantar dan menyelamatkan penumpangnya yang adalah seorang wartawan asing. Tanpa berlama-lama mengulasnya, ia kemudian mempersilakan pemantik, Imamul Hak, untuk memulai sesi refleksi dan diskusi.

Sedikit Gambaran tentang Film: Korea Selatan, Sejarah, dan Media Pop

Sebagai permulaan, Imam memaparkan kekagumannya pada keseriusan Korea Selatan dalam mereproduksi pengetahuan tentang sejarah mereka. Ia menganggap bahwa insan perfilman Korea sadar betul pentingnya hal tersebut. Korea Selatan adalah salah satu negara yang paling bagus dan serius dalam memproduksi dan mereproduksi sejarahnya, baik itu sejarah perlawanan, sejarah perjuangan sipil maupun sejarah kekerasan (negara) melalui media populer. Film sebagai salah satu media populer yang bagus dan penting sekali untuk membantu kita dalam merawat ingatan. Sayangnya banyak yang tidak terjadi atau tidak diproduksi pada film-film kita di Indonesia.”

Bagi Imam, film sama halnya produk kesenian dan buku, suatu media yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan sejarah yang terjadi di masa lampau. Hal itu kiranya juga tercermin dalam film ini: A Taxi Driver. Film ini bercerita perihal peristiwa masa lalu, peristiwa yang masih sangat fenomenal dalam benak banyak orang dan di ingat hingga sekarang. Mengapa demikian? Karena direproduksi melalui media populer, sebuah film—seperti halnya karya lainnya—akan abadi.

“Kalau kita percaya pada suatu kata-kata, seluruh yang terucap itu akan menguap. Namun seluruh yang tertulis itu akan abadi. Sama halnya dengan tulisan kalau itu di tulis atau difilmkan ia abadi. Dan sayang hampir semua tidak terjadi negara kita di Indonesia” Ungkap Imamul Hak.

Film ini berfokus pada tokoh utama seorang sopir taksi yang berasal dari Seoul bernama Kim-Man-seob. Saat itu, ia sedang mendengarkan berita di Radio tentang kerusuhan yang terjadi di Kota Gwangju. Kim-Man-seob kemudian bertemu dengan seorang wartawan bernama Jurgen Hinzpeter yang memintanya untuk mengantarnya ke Kota Gwangju untuk meliput pemberontakan pada tahun 1980. Sebuah permintaan yang sangat berbahaya, mengingat setting film tersebut bercerita tentang keadaan Korea Selatan di bawah rezim pimpinan militer diktator yang melarang keras demokrasi, sehingga sepanjang film kita banyak ditampilkan adegan-adegan sekelompok mahasiswa yang sedang beramai-ramai melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut reformasi.

Sepanjang film, banyak adegan yang menegangkan, mulai dari proses perjalanannya menuju kota Gwangju yang sempat dijegal oleh pos militer di perbatasan dan sempat ditodong senjata. Sesampainya di Gwangju, situasinya tak kalah mencekam. Brosur, spanduk berserakan dan terpajang di mana-mana sebagai bentuk protes dan konfrontasi atas rezim yang otoriter.

Melihat situasi yang terjadi saat itu, ada adegan yang menarik—yang menampilkan peran supir taksi dalam membantu mahasiswa yang menjadi korban aparat. Sambil membantu si wartawan dalam meliput kerusuhan yang terjadi di Gwangju.

Jae-sik salah seorang tokoh dalam film berkata, “Para supir taksi sudah dianggap pahlawan karena meraka sudah sering membantu mengangkut korban demostrasi tanpa meminta bayaran, di sini warga Kota Gwangju semuanya saling bekerja sama dan gotong royong demi memperjuangan Reformasi.” Jae-sik juga meminta Peter si wartawan untuk berjanji menyebarkan liputan rekamannya ke seluruh dunia sebagai bukti atas apa yang terjadi di Gwangju.

Berkat pengorbanan para sopir taksi di Kota Gwangju Peter dan Kim berhasil selamat. Dalam proses penyelamatan itu, ada banyak warga yang menjadi korban penembakan. Karena rekaman liputan sudah cukup banyak, sekarang saatnya untuk pergi meninggalkan kota Gwangju, namun ketika melewati jalan pegunungan tentara telah menutup jalan keluar, dengan rasa takut ia pun berhasil lewat, tapi tak lama kemudian tiba-tiba mobil komandan militer mengepung mereka, dan saat hendak ditembak, seluruh sopir taksi Kota Gwangju datang menolong.

Setelah mengalami rentetan kejadian yang menegangkan dan menyayat hati, Peter akhirnya terbang ke Jerman dan berpisah dengan Kim. Di kantor media Jerman, terlihat para wartawan sedang menyaksikan berita di film tentang kekejaman rezim otoriter yang melakukan pembantaian warga sipil di Korea Selatan, dan berita itu kini telah tersebar ke seluruh dunia.

Belajar dari Supir Taksi; Respon Kritis yang Muncul dari Orang-Orang Biasa

Sebelum merefleksikan lebih dalam dan memetik pelajaran penting yang bisa didapat dari film yang ditanyangkan, Imam selaku fasilitator pertama-tama mengajak para peserta untuk mengutarakan perasaan masing-masing orang setelah melihat dan menyaksikan adegan-adegan yang muncul dari film tersebut. Memulai dengan perasaan adalah hal yang penting bagi Imam, sebab ia percaya bahwa perasaan adalah fakta dan menjadi satu dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari diri seorang manusia.

Terdapat lima orang peserta yang mengajukan diri sebagai relawan dan mengungkapkan perasaannya. Masing-masing dari mereka memiliki perasaan yang hampir sama: sedih, khawatir, kecewa, sakit hati, marah, serta rasa haru dan bahagia. Perasaan yang sifatnya negatif, dari refleksi peserta berkutat pada kejadian yang semena-mena, penembakan, pembungkaman demokrasi, dan peristiwa-peristiwa yang merekam kehilangan nyawa dengan sangat kejam. Sedangkan perasaan positif yang muncul seperti rasa haru dan bahagia timbul karena keberhasilan yang diraih oleh tokoh utama, sehingga proses peliputan dapat tercapai di tengah situasi yang menegangkan.

Yang menarik juga, sebagian peserta yang mengungkap perasaannya, menarik refleksinya masuk ke dalam kehidupan yang ia jalani. Hal itu terlihat dari penjelasan kawan Arfan dan Saleh. Bagi Arfan, salah seorang Mahasiswa UINAM, mengatakan bahwa situasi yang digambarkan dalam film seperti pembungkaman HAM, pada dasarnya juga terjadi dalam kehidupan kampus tempat ia menimba ilmu. Beberapa mahasiswa di UIN mengalami berbagai bentuk intimidasi dari pihak birokrat, yang salah satunya terlihat jelas dari Surat Edaran 2591 tentang ketentuan penyampaian aspirasi di lingkup UIN Alauddin Makassar.[1] Hasbi, dalam sesi refleksinya mengkonfirmasi pernyataan tersebut, bahwa saat ini sekitar 31 Mahasiswa UINAM diskorsing akibat surat edaran tersebut.[2]

Saleh pun demikian mengungkapkan perasaan yang mirip. Sebagai alumni, ia merasa sedih setelah menonton film tersebut. Mengapa sedih? Karena lagi-lagi, menurutnya ketika ingin menyampaikan aspirasi itu sering kali dicekal oleh kekuasaan.

“Khawatirnya itu ketika ingin menyampaikan suatu kebenaran ada sesuatu hal yang menjadi problem dari diri kita masing-masing yaitu ketakutan, kita takut untuk menyampaikan,” tegasnya.

Sebagai fasilitator, Imam ikut memberikan validasi atas perasaan-perasaan yang mengemuka dari para peserta. “Apa yang kalian rasakan, itu adalah fakta,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia juga menjelaskan bagaimana sikap kritis dari seorang supir taksi itu muncul dan berubah dari watak sebelumnya—hingga 180 derajat—yang mulanya oportunis dan egois menjadi subjek yang kritis. Meski pun, dalam satu scene film, diceritakan bahwa ia mengalami situasi yang dilematis, antara mengiyakan permintaan si wartawan atau tidak, apalagi dengan posisinya sebagai kepala keluarga yang memiliki anak. Tentu saja, posisi tersebut membutuhkan keberanian dalam membuat keputusan. Namun, ia pada akhirnya mengiyakan permintaannya dan bersedia mengantarnya untuk meliput kejadian yang berlangsung di Gwangju.

Melalui contoh tersebut, Imam juga menekankan bahwa situasi dilematis kerap muncul, jika tidak selalu, pada mereka yang sedang berjuang. Satu hal penting yang bisa dipelajari adalah, si supir taksi juga adalah manusia biasa yang dapat merasakan takut, khawatir, dan sedih. Namun, ia mampu melawannya, dan bekata pada anaknya bahwa dirinya akan kembali. Bagi Imam, sikap si supir taksi mencerminkan sikap pejuang, sikap yang hadir dalam setiap orang dengan komitmen tidak akan meninggalkan rakyat, tidak membelakangi mereka yang menjadi korban dan tertindas.

Pelajaran lain yang juga diungkapkan oleh Imam, bahwa perasaan yang kadang kala diabaikan, ternyata pada titik tertentu dapat menjelma perlawanan, khususnya bagi orang-orang biasa. “Perasaan yang paling mendalam dari seorang manusia adalah kemanusiaan, coba kita renungkan kembali pada diri kita dengan melihat kembali sebenarnya sisi kemanusiaan yang mana telah kita abaikan selama ini?” Ungkapnya saat mengajak para peserta untuk merefleksikan sejauh mana perasaan kita letakkan dan sisi kemanusiaan apa yang telah hilang.

“Film ini menampilkan orang biasa bukan tokoh masyarakat, bukan aktivis, tentu membantu kita untuk melihat bahwa sebenarnya semua orang itu akan sampai pada titik di mana dia akan melawan. Telah terbangun kesadarannya. Akan sampai pada suatu masa di mana orang-orang itu akan sadar bahwa ia berhadapan dengan suatu kekuasaan yang sangat berbahaya. Ketidakberdayaan, ketakutan dan tidak hadirnya kesadaran itu berangkat dari suatu ruang hampa. Itu adalah bagian sejarah panjang bagaimana orang-orang biasa berhadapan dengan kekuasaan.”

Situasi yang dialami dalam film juga persis dengan apa yang dialami oleh beberapa mahasiswa UINAM, yakni krisis demokrasi. Menurut Imam, alih-alih mendeklarasikan diri sebagai agen of change atau aktivis, barangkali dengan memosisikan diri sebagai orang biasa yang tak punya privilege apa-apa, akan memunculkan kesadaran kritis pada diri kita masing-masing—sebagai orang biasa yang bisa menjadi korban sewaktu-waktu.

Budaya Diam sebagai Warisan Masa Lalu, Salah Satu Cara untuk Mengakhirnya Adalah Dengan Tidak Mereproduksinya

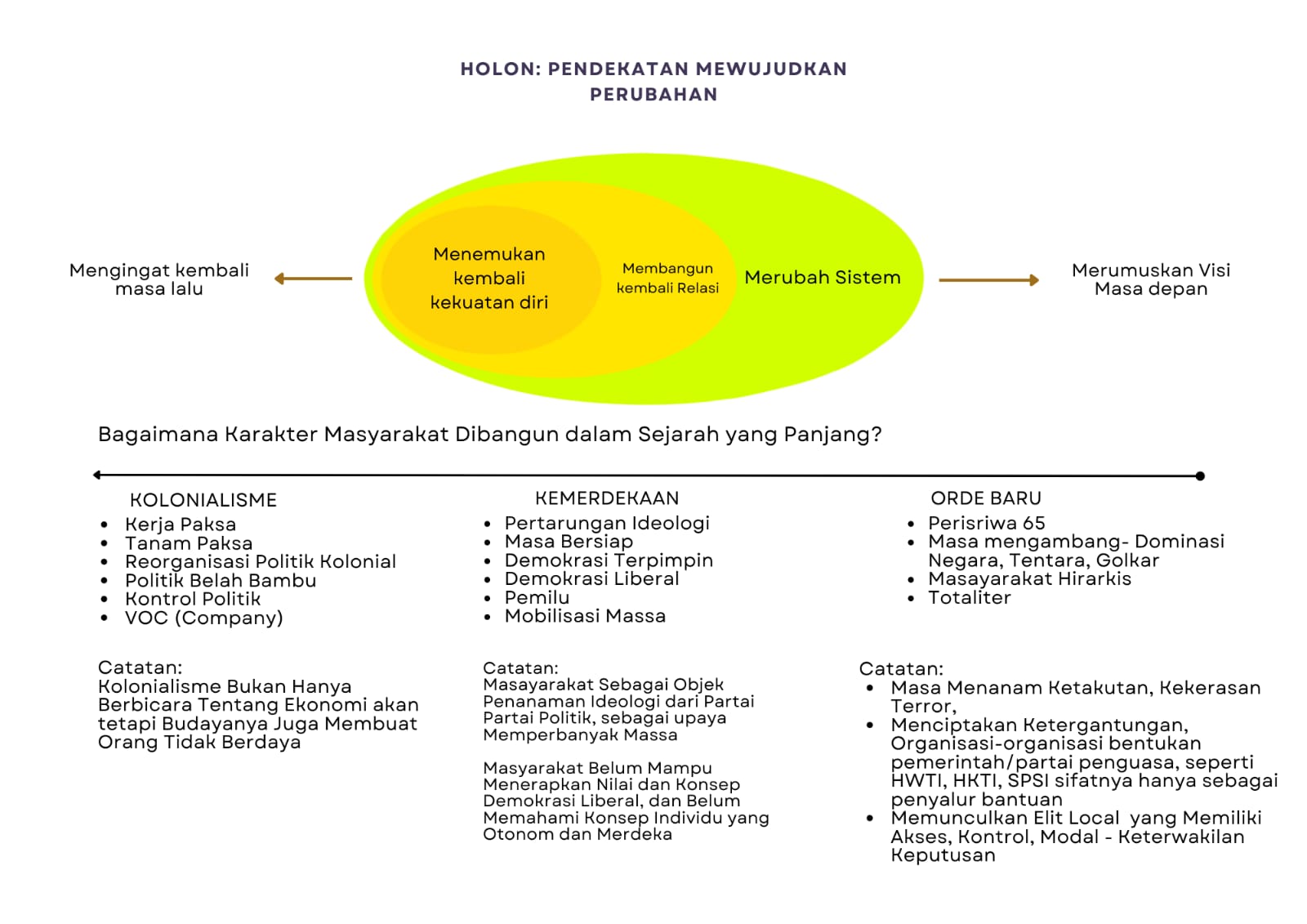

Masih terkait dengan perasaan, Imam juga mencoba memberi penjelasan bahwa ketakutan atau budaya diam yang banyak dialami oleh banyak orang tidak hadir dalam ruang hampa. Ia berlangsung dalam sejarah yang panjang, sesuatu yang diwariskan dari masa ke masa. Di masa kolonial misalnya, kita diperhadapkan pada situasi apa yang dikenal pada masa itu sebagai “politik belah bambu”, situasi yang membuat siapapun yang dianggap pro terhadap rezim akan dirangkul dan mereka yang melawan akan disingkirkan.

Di masa kemerdekaan, mereka yang berkuasa adalah para elit, dan semakin dipertajam di masa Orde Baru (1966-1998). Salah satu contohnya dapat dilihat dari corak pemerintahan yang sifatnya kolonial dan otoriter terus direproduksi untuk mempertahankan kekuasaan, sementara mereka yang melawan otoritas menjadi korban pembungkaman.

Yang paling disayangkan adalah relasi kuasa yang demikian terus direproduksi hingga saat ini, baik dalam lingkup keluarga maupun di lingkungan kampus. Ia mencontohkan relasi kuasa yang terus direproduksi seperti senioritas dalam kampus yang terus berlangsung dalam relasi harian. Gejalanya terlihat dari kalimat-kalimat yang kerap diutarakan seperti “Bikin kopi dulu dinda”, “Cuci motor dulu dinda”, dan lain sebagainya, begitu Ia mencontohkan. Menurutnya, yang menganggap dirinya sebagai senior, cobalah secara pelan-pelan melatih diri untuk mendengar jangan seperti pemerintah yang tidak mau mendengarkan.

Sehingga, penting untuk melihat kembali dan memperbaiki relasi sosial yang selama ini kita lakukan di kampus. Meski pun tidak ada rumus pasti yang ia ungkapkan, menurut fasilitator, barangkali langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan tidak mereproduksinya. Dalam arti, secara pelan-pelan, relasi sosial yang berbasis senioritas di kampus, yang bisa saja mereproduksi budaya diam, menimbulkan ketakutan (di benak junior), dan melanggengkan otoritas satu pihak (senior), perlu ditinggalkan dan diperbaiki. Ia juga menambahkan bahwa relasi senior-junior harusnya dilandasi rasa respect.

Dengan demikian, relasi kuasa yang kita tentang selama ini, tidak direproduksi kembali dalam relasi harian. Di samping itu, perlu kiranya kita memikirkan berbagai cara dan strategi dalam menginterupsi kekuasaan yang otoritarian di dalam kampus sebagai bagian dari perlawanan orang-orang biasa.

***

Referensi:

[1] https://washilah.com/2024/07/se-nomor-259-tahun-2024-tetapkan-syarat-penyampaian-aspirasi-di-uin-alauddin/

[2] https://sulsel.idntimes.com/news/indonesia/darsil-yahya-mustari/31-mahasiswa-diskorsing-lbh-makassar-kritik-se-rektor-uin-alauddin