Sebelum masuk dunia kampus, gambaran awal yang muncul di benak saya tentangnya adalah ruang-ruang yang bakal diisi proses belajar, tempat bertemu orang-orang cerdas dan sekaligus gambaran tentang “senioritas” yang menakutkan. Yang saya sebutkan terakhir itu biasanya gambaran umum yang ada di benak sebagian besar calon mahasiswa baru, terutama yang akan berkuliah di Makassar-Gowa.

Di awal berkuliah, saya ingat hal pertama yang disampaikan oleh seorang dosen adalah sebuah peringatan serius, yaitu larangan mahasiswa baru terlibat dan beraktivitas di sebuah organisasi. Larangan itu diikuti ancaman DO (Drop Out) dini, utamanya kalau mahasiswa baru terlibat organisasi yang menyebabkan IPK-nya tidak mencapai batas angka minimal.

Di sisi lain, senior-senior dari organisasi mahasiswa dalam kampus hingga luar kampus, datang bergiliran memengaruhi kami, lengkap dengan jualan “pentingnya berorganisasi”. Sadar atau tidak, banyak juga yang memutuskan untuk bergabung. Namun tidak bisa dipungkiri juga kalau beberapa orang memutuskan berorganisasi itu dipengaruhi atas dorongan dan kepentingannya sendiri.

Berorganisasi itu Bagus, Namun Ada “Tapi’nya”

Berorganisasi sebenarnya bagus dalam beberapa hal, terutama dalam membangun kemampuan atau kapasitas tertentu. Sebagian orang, termasuk saya, bisa merasakan beberapa proses yang cukup menyenangkan. Saya dapat bertemu dengan orang-orang baru dari berbagai latar belakang, belajar bekerja sama dan sekaligus menumbuhkan minat belajar. Sebagai contoh sederhana, saya mulai bisa terlibat aktif dalam diskusi dalam proses presentasi makalah yang berlangsung di kelas. Yang aktif dalam diskusi di kelas biasanya punya kepercayaan diri itu setelah cukup terbiasa menyampaikan pendapat dalam diskusi-diskusi atau forum-forum pendidikan di organisasi.

Pendidikan-pendidikan dalam organisasi umumnya berisi pemateri yang memaparkan materi dan pendengar yang menanggapi. Sederhananya, ada penceramah dan ada yang diceramahi. Materi diskusinya beragam, dari tema-tema yang rutin di forum pengkaderan hingga yang umum; dari tema belajar yang populer hingga yang asing dan belum banyak dipelajari sebelumnya. Proses ini berlangsung cukup sering, namun sayangnya prosesnya lebih sering satu arah saja. Materi akan lanjut terus, entah pendengar akan mengerti, merespon, mengantuk, atau bahkan tertidur.

Di beberapa organisasi di mana saya belajar, pendidikannya fokus pada kajian yang seringnya diinisiasi oleh senior. Olehnya kajian-kajian ini diarahkan sepenuhnya berdasarkan apa yang perlu dipelajari dan apa yang tidak berdasarkan kehendaknya. Sementara adik-adiknya seperti benda kosong yang mesti selalu diarahkan dan diisi. Ini sebuah proses secara turun-temurun yang diwariskan dan mengakar kuat di dalam organisasi, hingga adik-adiknya kelak hanya mengulangi hal yang sama.

Di tengah budaya organisasi seperti itu, saya juga akhirnya berkesempatan menjabat di dalam kepengurusan organisasi dan mulai belajar bertanggung jawab. Saya kian akrab dengan rapat-rapat. Di dalam rapat kepengurusan dan kepanitiaan biasanya akan didominasi orang tertentu. Biasanya akan muncul perdebatan dari segelintir orang. Tak masalah soal debatnya, yang bermasalah adalah bagaimana itu dilakukan. Siapa yang memiliki pendapat yang kedengarannya meyakinkan maka itulah yang menjadi pemenang seperti layaknya kompetisi.

Dalam proses itu, beberapa orang akan berebut bicara lalu sama-sama ingin didengar. Beberapa orang berbicara panjang lebar berisi khiasan bahasa tinggi, saling memotong pembicaraan orang lain, tapi lupa kalau banyak juga yang tidak diberi kesempatan berbicara. Kita jadi lupa kalau urusan ini urusan bersama. Perseteruan ini jadi ajang untuk menegaskan siapa yang paling berpengaruh di antara orang-orang yang bahkan belum bisa menyatakan pendapatnya.

Pada sisi lain, mengurus organisasi terkadang menjadi beban dan tekanan. Mengurus program kerja misalnya, itu mesti dilaksanakan sebab nantinya akan dimintai laporan pertanggungjawaban. Sederhananya, akan dievalusasi kinerjanya. Di sini, yang terjadi seringnya saling menjatuhkan dan menyalahkan, bukan belajar darinya. Membayangkan prosesnya saja rasanya seperti teror. Hal itu mendorong kita berpikir cukup keras tapi hanya untuk mengerjakan program dengan tujuan: terlaksana!

“Evaluasi biasanya berangkat dari tuntutan, sedangkan refleksi yang paling penting adalah bertanya. Itulah yang membedakanya dengan proses evaluasi,” Imamul Hak dalam refleksinya di sebuah lokakarya.

Saya rasa proses pendidikan di organisasi kemahasiswaan tidak jauh berbeda dengan pendidikan secara umum, baik itu di sekolah menengah maupun di kampus. Bedanya, di kampus dan organisasi masih mungkin ada ruang untuk mengeluarkan pendapat kritis atau gagasan cemerlang. Tapi ruang yang nyaman untuk melakukannya pun tak sebanyak yang kita kira. Entah itu di kelas atau di forum-forum organisasi, pendidikan kita, meminjam istilah Freire, masih bergaya bank: seseorang yang berpengetahuan menabung pengetahuan kepada orang lain, sementara yang lain hanya mendengar, menampung, dan mencatat.

Proses Belajar adalah Proses Refleksi-Aksi

Dari cerita di atas, saya mulai menyadari bahwa seringkali kita memang tidak punya banyak waktu untuk memahami diri sendiri, mendengarkan orang lain, dan memahami persoalan yang sama-sama kita hadapi di komunitas. Kenyataannya kita memang sering mengabaikan pentingnya suatu refleksi. Sederhananya, kita jarang merenungi dan memeriksa kembali proses yang telah dilalui dan dialami, yang darinya kita dapat mulai menyampaikan perasaan, aspirasi, pandangan, dan kritik untuk memulai lagi merencanakan tindakan bersama.

“Refleksi itu bisa setiap hari, baik dimulai dari diri kita, organisasi dan komunitas. Refleksi berawal dari kesadaran, lalu masuk mendalami perasaan, bukan hanya pikiran. Di dalam refleksi kita perlu mempertanyakan masalahnya apa,” Dian Yanuardy.

Menurut Freire, dalam proses ini emosi memainkan peran penting di dalam mendorong tindakan dan perubahan. Menurutnya, penting untuk meyakini bahwa “perasaan adalah fakta”. Hanya dengan memulai isu-isu yang kuat dimana kita memiliki perasaan—harapan, ketakutan, kekhawatiran, kemarahan, kegembiraan dan kesedihan—dan membawanya ke permukaan, kita dapat menerobos rasa apatis dan ketidakberdayaan (Paulo Freire dalam TFT Vol. I). Ini bisa dimulai dari diri sendiri, keluarga, hingga komunitas.

Dalam sebuah lokakarya sederhana dan santai yang difasilitasi oleh Dian Yanuardy dan Wahyudin Nur, saya mulai mempelajarinya. Proses refleksi yang melibatkan setiap orang di komunitas mulai dilakukan untuk mengenali masalah-masalah yang dialami oleh masing-masing orang. Proses ini dimulai dari beberapa pertanyaan dasar: Apa yang telah dilakukan? Apa yang meresahkan dan mengkhawatirkan? Apa yang membahagiakan?

Dari sini kita mulai mengungkapkan perasaan, pengalaman dan apa saja yang telah kita lalui. Masing-masing sudah mulai melihat dan mengenali apa yang menjadi persoalan pada dirinya. Dalam proses ini kita juga sekaligus belajar untuk mulai mengapresiasi tindakan yang sudah dilakukan, terlepas itu berjalan baik atau tidak.

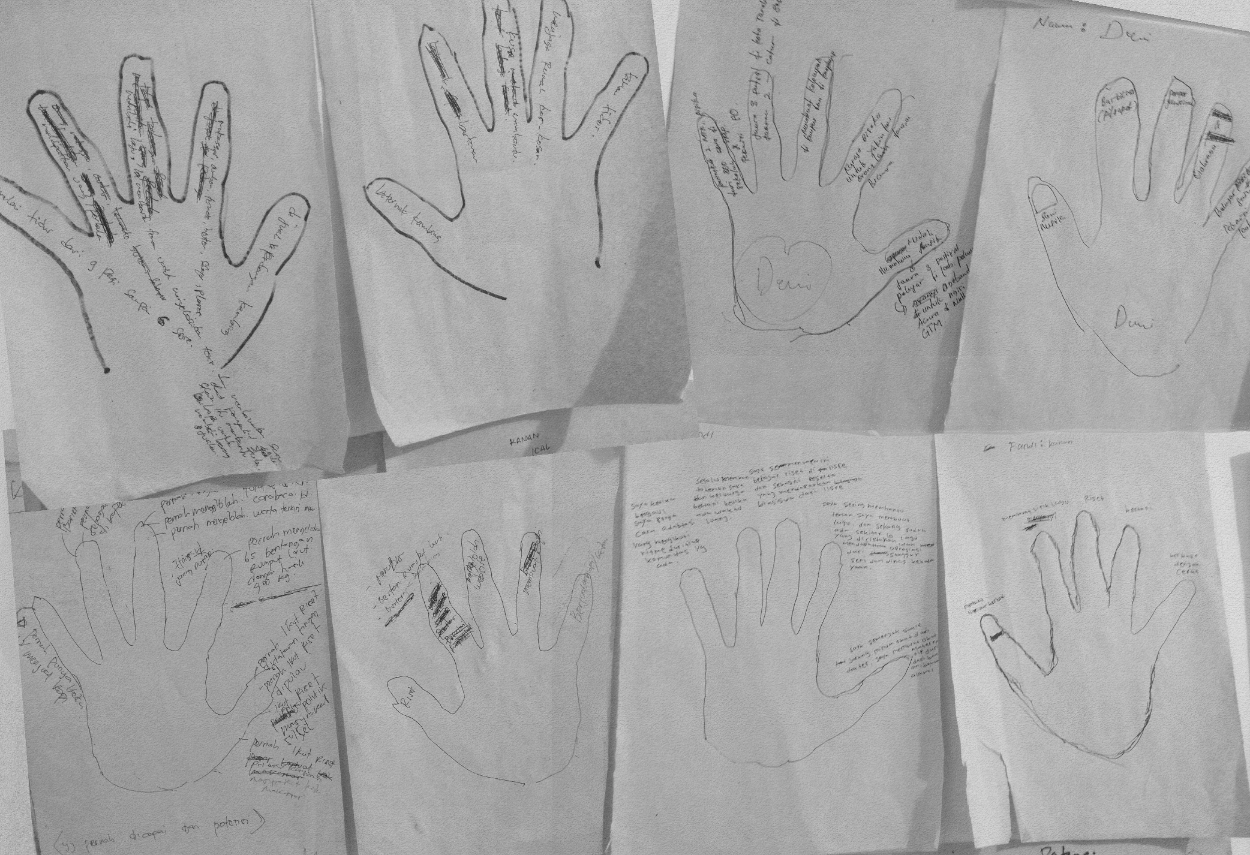

Setelah itu kami diminta untuk menggambar sepasang telapak tangan di sebuah kertas. Pada telapak kiri, di setiap jari dituliskan apa saja yang menjadi potensi diri. Sementara pada telapak kanan dituliskan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan potensi-potensi tadi. Melalui ini masing-masing orang akhirnya dapat melihat kembali potensi yang melekat pada dirinya dan cara untuk meningkatkannya.

Tahap ini adalah tahap yang membantu kita untuk mengenali diri sendiri dan kekuatan apa saja yang kita miliki. Di tahap ini, saat melakukan refleksi bersama, ternyata untuk mengenali diri sendiri pun kita butuh waktu untuk merenungi dan menuliskannya. Ini menggambarkan sejauh ini sebagian besar kita tidak begitu mengenali diri sendiri. Ini bukan hanya dirasakan oleh diri saya sendiri, tapi juga teman-teman yang lain.

“Berat dan agak sulit untuk mengidentifikasi diri, apa yang sudah saya capai, dan memaksa kita berpikir jauh ke dalam diri, meskipun itu adalah hal yang sederhana. Dan ada perasaan senangnya karena bisa saling berbagi pengalaman. Selanjutnya, bagaimana pengalaman itu bisa di bagi ke yang lain agar bisa saling memahami antara satu dengan yang lain,” Surahmat Tiro.

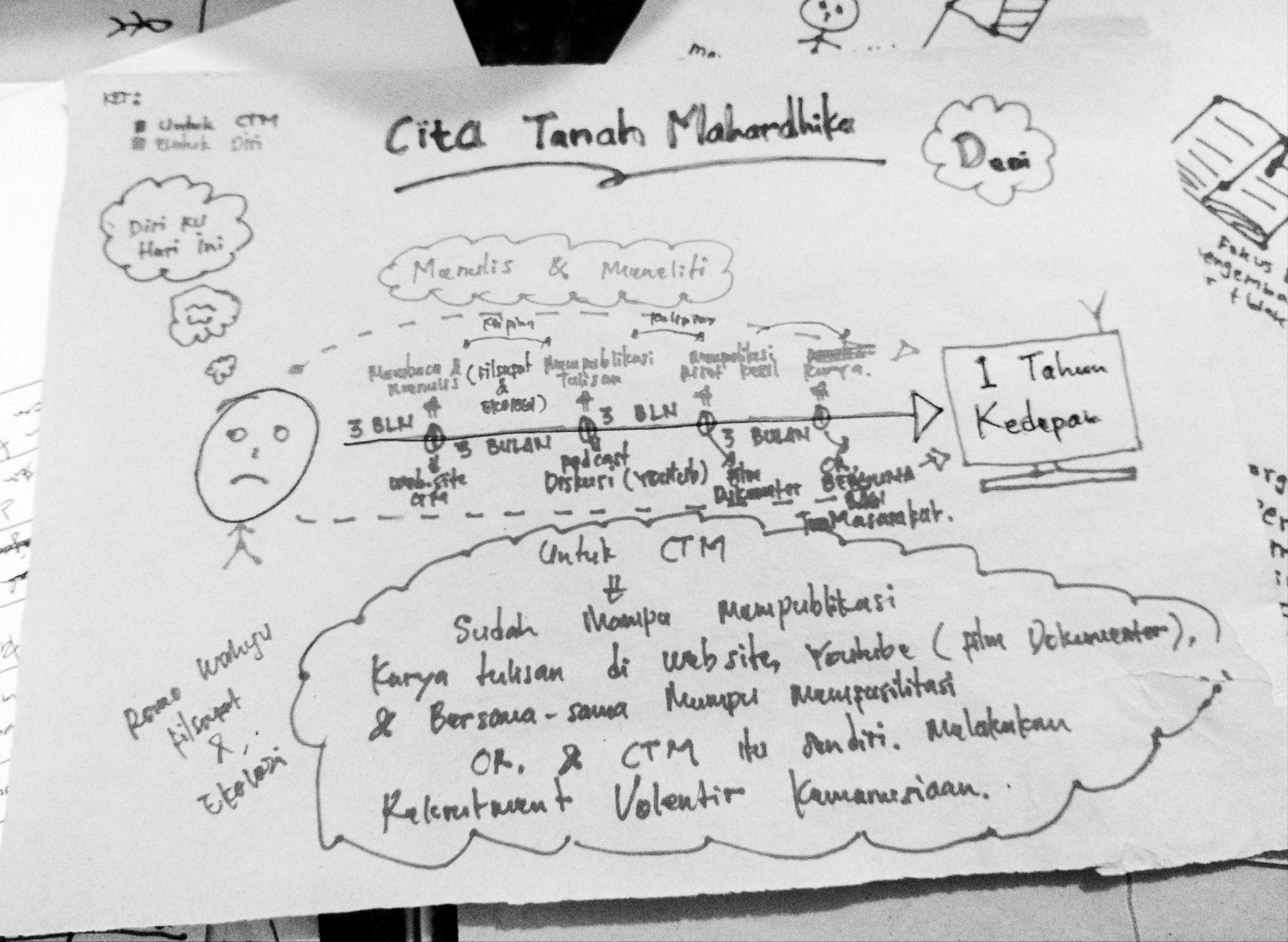

Setelahnya, fasilitator memfasilitasi kami dalam merancang rencana kehidupan kami. Kami mulai menuliskan visi dan cita-cita personal dalam rentang waktu tertentu. Saat itu kita mencoba membayangkannya untuk satu tahun ke depan. Dalam rencana-rencana itu, disertakan setiap langkah dan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapainya. Kami dibebaskan untuk mengemasnya sekreatif mungkin. Ada yang menggambarnya, ada pula yang menuliskannya. Proses ini sangat membantu melihat sebuah desain sederhana rencana-rencana kehidupan kami masing-masing.

Dari sini saya belajar dan bisa melihat sejauh mana kepentingan personal saya punya kaitan dengan rencana-rencana komunitas, atau sebaliknya. Pelajaran pentingnya lainnya adalah, proses di atas merupakan gambaran sederhana untuk memahami proses refleksi-aksi. Proses belajar adalah proses refleksi dan bertindak yang sebaiknya dilakukan terus-menerus.

Check In: Pentingnya Meletakkan “Perasaan” di Dalam Organisasi

Satu hal menarik dalam rangkaian refleksi adalah adanya ruang untuk melakukan pemeriksaan atas situasi masing-masing orang di dalam komunitas atau check in. Ruang untuk menceritakan keresahan dan kegelisahan individu ini sebelumnya jarang saya temui di organisasi atau komunitas. Baik laki-laki dan perempuan, tidak punya banyak ruang bersama untuk menceritakan perasaan dan apa yang dialaminya. Dampaknya, sulit untuk belajar bertindak setara dan saling mengapresiasi satu sama lain.

Padahal dengan begitu kita dapat membongkar apa saja yang menjadi rintangan dalam mencapai cita-cita personal kita dan komunitas. Setelah melakukannya, saya misalnya, mulai mengungkapkan perasaan yang masih tertanam kuat dalam diri saya. Mulai dari rasa ketidakenakan, rasa takut salah, takut mengungkapan sesuatu, takut mengambil peran hingga takut menunjukkan inisiatif.

Setelah merenungkannya, saya menyadari itu dibentuk oleh budaya di keluarga dan lingkungan saya tumbuh. Di rumah misalnya, mencampuri urusan orang yang lebih tua itu tabu dan anak-anak jarang dilibatkan untuk memutuskan sesuatu. Sering dibanding-bandingkan dengan orang lain dan dimanja berlebih membuat saya pasif. Sementara di luar, organisasi dan komunitas dengan budaya senioritas yang keras tidak memberi kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih setara sehingga kepercayaan diri saya semakin runtuh. Saya jadi sering merasa rendah diri ketika bertemu dengan orang lain yang lebih tua atau orang-orang pintar. Hal-hal seperti ini jarang bisa diungkapkan, tapi melalui check in di komunitas sekarang saya bisa mulai memeriksa keadaan saya sendiri dan memahami keadaan orang lain.

Kalau saya ingat kembali, pada awalnya metode ini sesuatu yang terasa asing dan menakutkan bagi saya. Saya terkadang berfikir keras ketika menunggu giliran melakukan refleksi, atau ketika ditanyai atau menunggu nama saya disebut oleh fasilitator. Namun itu sesuatu yang tidak bisa lagi terus saya hindari. “Tidak apa apa”, adalah ungkapan yang mulai muncul di benak saya saat itu (salah-benarnya tidak menjadi persoalan). Pelan-pelan saya mulai membicarakan kegelisahan dan menghadapi rasa takut salah dalam menyampaikan sesuatu, meski itu masih sering mengganggu.

Hal itu juga saya pelajari dalam proses belajar bersama dengan komunitas Passereanta’. Proses refleksi yang sesederhana membahas “apa yang berjalan baik dan belum berjalan baik” dapat membangun kepercayaan diri individu-individu di dalam komunitas. Appilajara’, yang sering diucapkan Daeng Sugi jadi ungkapan yang benar-benar membangun cara pandang saya bahwa belajar tidak mengenal usia dan tempatnya bisa dimana saja. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, meminjam kata Wahyudin Nur, “selalu ada ruang untuk kesalahan agar dapat belajar darinya.”

Seiring berjalanya waktu, saya mulai merubah cara saya berbicara dan memperlakukan orang lain dengan mencoba tidak berbicara panjang lebar, berusaha mengungkapkan sesuatu secara sederhana, mendengar dan mengapresiasi orang lain, membuang rasa ketidakenakan, membangun inisiatif di dalam komunitas, serta mencoba mengikis lapisan senioritas secara perlahan. Seperti kata Dian Yanuardy, “yang sederhana-sederhana saja”.

***